A l’occasion du 20 mars, journée internationale du bonheur, la Fédération Léo Lagrange lançait son premier rendez-vous annuel dédié à cette thématique. Aux côtés d’expert·es, l’objectif était d’explorer comment les territoires, en tant qu’espaces de vie et de lien social, peuvent devenir des leviers de bien-être collectif, tout en remettant en question les indicateurs classiques de mesure du bonheur.

Le bonheur comme enjeu citoyen : l’éducation populaire en action

« Comment dépasser les logiques traditionnelles d’aménagement et d’attractivité pour faire du bien-être des habitants un objectif central des politiques locales ? » C’était la question posée en introduction par Benjamin Mauduit, responsable des relations extérieures et du plaidoyer à la Fédération. Une interrogation qui résonne particulièrement avec l’ADN de notre fédération d’éducation populaire, comme l’explique Corinne Bord, vice- présidente. Entre implantation de nos structures sur les territoires français, impact de nos actions sur le bien-être des usagers et des territoires, et animation de communautés de vie, d’action et de bonheur : « Ces rendez-vous sur le bonheur permettront de structurer nos discussions sur ce sujet central lors de notre dernier Congrès. L’important est de dire et d’écouter, de se former à un esprit critique. C’est tout l’enjeu de l’éducation populaire que d’animer des conversations démocratiques ! »

Place donc aux intervenant.es connecté.es ce jeudi 20 mars pour nourrir nos réflexions collectives :

- Mathieu Perona, docteur en économique et directeur exécutif de l’Observatoire du Bien-Être au sein du CEPREMAP (Centre pour la Recherche économique et ses Applications)

- Michael Restier, directeur de l’ANPP (Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays)

- Michel Tournemine, membre du Conseil de développement et du PETR (pôle d’équilibre territorial et rural) de Figeac Quercy Vallée de la Dordogne.

- Eléonore Lavoine, docteure en sciences de gestion, chargée de recherche « Utilité sociale territoriale » à la Fédération Léo Lagrange et membre de Cap Bien-Vivre

Mesure le bonheur autrement

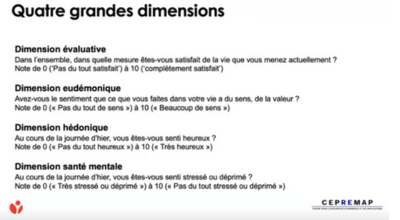

C’est quoi le bonheur ? Si l’on a longtemps tenté de donner une définition universelle du bien-être ou du bonheur, la psychologie clinique a suggéré une réponse empirique à cette question, en se basant sur quatre grandes dimensions, « quatre piliers sur lesquels reposent les enquêtes internationales de bien-être subjectif aujourd’hui » explique Mathieu Perona :

La plateforme de l’Observatoire du Bien-Être propose vingt dimensions, intégrant les quatre précédentes mais également, par exemple, le sentiment de soutien, la satisfaction dans les relations proches, au travail ou encore en matière de sécurité. Les enquêtes nationales menées par le CEPREMAP, en lien avec l’INSEE, révèlent un paradoxe : une perception individuelle plutôt optimiste, mais une vision collective plus sombre et en perte de sens. « En général, la moyenne que l’on fait du bonheur perçu chez les autres est très en dessous du bonheur tel que perçu chez nous. On sous-estime chroniquement et massivement le niveau de bien-être des autres. »

En parallèle des indicateurs nationaux, il souligne l’importance d’adapter les outils aux contextes locaux : « Les démarches bottom-up sont importantes (du bas vers le haut). Il faut demander aux gens ce qui est important pour eux dans leur environnement local, au lieu d’arriver avec un questionnaire hors-sol, déconnecté des préoccupations des habitants et des outils d’action des structures. » Il rappelle enfin la nécessité de mesures régulières et répétées pour garantir une participation continue et construire une vision partagée.

Pour une politique du premier kilomètre : penser le bien-être à partir des réalités locales

Association d’élus et d’acteurs locaux, l’ANPP accompagne les PETR et les Pays – soit 3 à 4 EPCI réunis – ainsi que leurs conseils de développement dans la mise en œuvre de bonnes pratiques et dans leur expression publique, au plus près des réalités territoriales.

Michael Restier, directeur de l’ANPP, est venu nourrir le webinaire des constats posés dans le vadémécum récemment publié par l’association : « Faire territoire : cultivons le bonheur local ! », qui a directement inspiré le thème de ce 20 mars. L’objectif de cette publication : impulser un changement de cap dans les politiques publiques, en plaçant le bien-être des habitants au cœur des priorités. À l’origine de cette réflexion, un constat préoccupant : la France se classe 33e au classement du « World Happiness Report » de l’OCDE, un résultat qui interpelle.

« Les crises successives sont sources de stress : écologie, climat, géopolitique, alimentation… », rappelle Michael Restier. « On s’est simplement demandé ce qu’on pouvait faire, concrètement, pour améliorer le bonheur des habitants. » Pour y répondre, l’ANPP a identifié quatre facteurs essentiels au bonheur local : l’habitabilité, le sentiment de sécurité, la satisfaction des besoins fondamentaux, ainsi que la richesse et la fréquence des interactions sociales, et le sentiment d’appartenance à son territoire.

Restier souligne que le bonheur n’est pas vécu de la même manière selon les contextes : « On n’est pas heureux de la même façon à Lille, Foix, Limoges, en banlieue parisienne ou à Mulhouse. » Il appelle ainsi à changer de paradigme : « Faire des politiques avec et pas seulement pour », en associant largement les habitants, et en particulier les jeunes. « Il faut partir du premier kilomètre, de la base, pour construire ensuite des politiques nationales plus cohérentes. » Une vision en écho direct avec celle de Mathieu Perona, favorable à des démarches « bottom-up ».

Pour illustrer concrètement cette dynamique, Michel Tournemine, membre du conseil de développement du PETR de Figeac Quercy Vallée de la Dordogne, a présenté le projet de Bonheur Local Brut (BLB), initié en lien étroit avec les élus locaux. Son ambition : « Reconstruire un territoire à vivre, pour notre génération et les suivantes, en se basant sur le bonheur. » Le BLB a débuté par la création d’un glossaire collectif du bonheur local, la mise en place d’un questionnaire et l’ouverture d’un espace de dialogue régulier. Aujourd’hui, l’enjeu est de faire vivre ces indicateurs, de les rendre « simples d’utilisation et utiles » pour guider les transitions et les politiques locales.

Le bien-vivre : une construction collective à l’échelle du territoire

C’est Éléonore Lavoine, docteure en sciences de gestion et également chargée de recherche en utilité sociale territoriale et responsable de la vie associative à la Fédération Léo Lagrange, qui a conclu le temps d’intervention de ce webinaire. Elle a commencé par rappeler la nécessité et le sens de l’engagement d’une fédération d’éducation populaire dans la mesure d’impact de ses actions : « On contribue à ce que les territoires soient une sorte d’enveloppe facilitatrice pour que les gens vivent bien, au même titre que les collectivités et autres acteurs du territoire », sans parler du savoir-faire reconnu de l’éducation populaire en matière de démarche participative ! Parce que le bonheur se pense aussi collectivement, il est important de sortir d’une logique en silo. Éléonore nous invite à faire un pas de côté et à réfléchir à ce que nos actions apportent au territoire, comment elles contribuent à l’utilité territoriale.

Pour illustrer ces questionnements, elle s’est intéressée aux accueils périscolaires gérés par Léo Lagrange et a pu rendre compte du rôle de ces lieux d’accueil et de vie, au cœur du quartier et à la jonction avec bien d’autres acteurs qui font vivre le territoire au quotidien. En questionnant les familles, les professionnel·les, les voisin·es et les enfants, « On a vu émerger des choses auxquelles on ne s’attendait pas. Parce qu’au périscolaire, on emmène les enfants à l’extérieur, ils vont (re)découvrir des espaces de leur quartier, ils vont les réinvestir et les voir différemment, avec de nouvelles pratiques, de nouveaux espaces de sociabilité réinvestis à l’échelle du quartier », explique Éléonore Lavoine.

Ce webinaire aura mis en lumière une conviction partagée : le bonheur local ne peut être décrété par une politique nationale, il se construit à partir du terrain, avec les habitant·es. En valorisant les approches participatives et les démarches croisées, les acteurs associatifs et institutionnels montrent qu’il est possible de penser et faire territoire autrement, en plaçant l’humain (et le bonheur) au cœur des politiques publiques.